1965年3月,为配合莫高窟南区危崖加固工程,在第125-126窟前清理发掘时,发现窟前崖壁有与崖壁平行的裂缝。裂缝中流出填在里面的沙石、干土,土质疏松。在清除这些沙石、干土后,发现了棍在沙石中一些刺绣织物残片。

刺绣织物残缺较甚,现存仅为原状的一小部分。据刺绣织物残存部分推测,残高46cm,幅宽59cm,刺绣的内容从上而下应是:上为横幅花边,中为一佛二菩萨说法图,下为发愿文和供养人像。

上部花边上下高约13cm,残宽62cm,以黄揭色平织丝织物为底,上绣花纹,花纹由忍冬纹和联珠状龟背纹相互套叠而成。忍冬纹是用浅黄、蓝、绿等颜色,紫色、白色用于联珠状龟背纹。

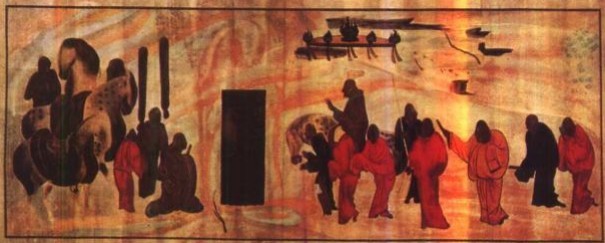

中部说法图残损更甚,从刺绣织物残留的部分可看出中为一坐佛和左右两侧二胁侍菩萨。佛结跏跌坐于攫莲座上,着红色袭装。残像至莲座高约26cm,坐佛右侧残存胁侍菩萨下半身,侍立于彼莲座上。上身衣饰部分残缺,仅存右手。半握置于胸前。下身着绿裙,衣纹密集,两腿间垂红色带子。两侧垂红色桩巾。据现存刺绣织物残状推测,左右胁侍菩萨不会少于两身。

下部为发愿文和供养人像,发愿文居中,男女供养人像分列两边。发愿文四周以紫线绣出矩形边框,框高约,11cm、宽约16cm,发愿文自右至左,竖书14行,足行11字,个别地方有空字,原应有150余字,现存约一半,文中有“……口口十一年四月八日直傲广阳王慧安造”等字样。发愿文右侧男供养人仅存两身,第一身衣纹似为袈裟残部,应为供养比丘,不见题名榜书。第二身残存头、足部分,头戴高冠,脚穿乌鞋,身前题名榜书“……王”。另残存供养人双足亦着乌鞋。发愿文左侧一列五身均为女供养人,形象大体完好。右起第一身为供养比丘尼,光头,着右袒红色袈裟,乌鞋,身前榜书题名“师法智”。右起第二身头戴高冠,上身若窄袖对襟长衫,下绿色长裙,左手持花,题名为“广阳王母”。第三身穿绿色对襟长衫,裙为钱黄色,题名为“妻普贤”。第四身头胸部分残,服饰同前,题名为“息女僧赐”。第五身胸部残,服饰同前,题名为“息女灯明”。

研究者根据刺绣织物的发愿文、说法图的布局、男女供养人的服饰、花边中的纹样等推断,刺绣应为北魏迁都洛阳之前的太和十一年(487年)作品。施主是广阳王,也就是北魏宗室元嘉,而慧安很可能是他给白己起的僧名。据发愿文和供养人题名来分析,这件刺绣应是广阳王元嘉及其家属的供养品。

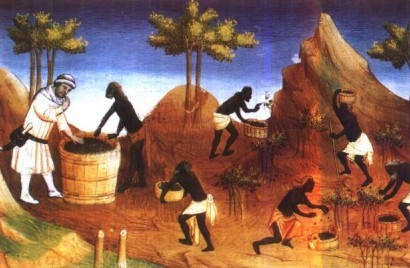

通过比较发现,这件刺绣的内容、结构、服饰、纹饰与同期敦煌壁画有一些相似之处,但也有不少差别。而与同期云冈石窟中的供养人姿态、服饰更为接近。可以初步确定刺绣不是敦煌本地制作的,而是从平城一带被人带到教煌的。

刺绣的衬地是两层黄纲中夹一层麻布。刺绣针法为劈针,这种针法在北魏时期开始流行,这是同类针法使用的较早实例。近年,北魏刺绣又有不少新的发现,与此件刺绣可以相互印证。但这件刺绣依然是至今见到的、表现佛教题材比较早的一件作品。它的发现,为我们了解刺绣工艺从汉代至唐代的发展变化填补了空白。对佛教艺术和刺绣发展的历史,都有一定价值。另外敦煌发现了不是本地制作的佛教艺术品,这对佛教及其艺术品的流通和发展史研究,也有一定价值。